»Keen Problem«, lächelt der Busfahrer. Ich halte ihm einen Zwanzigmarkschein hin, darauf gefasst, wieder aussteigen zu müssen. Wer für einen Berliner Doppeldeckerfahrschein kein abgezähltes Kleingeld bereithält, muß wechseln gehen und auf den nächsten Bus warten. Doch der 100er ist keine normale Linie und der Fahrer womöglich gar kein echter Berliner Busfahrer, denn die lächeln nie.

Für die Touristenschneise zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Alexanderplatz, zwischen Zentrum West und Zentrum Ost also, hat sich die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) etwas völlig Innovatives einfallen lassen: freundliches Personal. Manfred Müller heißt das bemerkenswerte Exemplar, das mir anstandslos Ticket und Wechselgeld aushändigt. 56 Jahre ist er alt und seit 33 Jahren bei der BVG. „Jerne“, wie er versichert. Ob es bei den vielen Touristen nicht zu Stresssituationen komme, möchte ich von ihm wissen.

„Schon“, räumt er ein, „die kommen hier an und stehen da wie neu. Ick mach´ die erstmal ´rin, Tür zu und wech“. Der nächste 100er kommt nämlich in Spitzenzeiten gleich auf Sichtweite hinterher und für lange Diskussionen mit den Zugestiegenen ist keine Zeit. Wer die Tarife nicht durchschaut oder keine DM zur Hand hat, der wird auch schon mal umsonst mitgenommen.

Müller ist Teil einer Imagekampagne der BVG, die darum bemüht ist, ihren Ruf als größtes Berliner Serviceunternehmen aufzumöbeln .

„Die Linie 100 ist als Erlebnis- und Ausflugsbus konzipiert. Damit stehen wir im Wettbewerb mit den privaten Anbietern“, erklärt BVG-Pressesprecher Ulrich Mohneke.

„Da kommt nur ein bestimmter Mitarbeiterkreis in Frage“. Eine „angenehme äußere Erscheinung“ und typisch Berliner Herz und Schnauze sollen die Fahrer haben. Letztere möglichst noch mehrsprachig.

„English?“ Müller strahlt, „yes, a little, unsereins war ja ooch schon mal in Florida, wa? Schön isses da – und den Amis verdanken wir ja so viel“.

Die Kongresshalle zum Beispiel, an der er jetzt hält. 1957 von der Benjamin-Franklin-Stiftung direkt an die Sektorengrenze gebaut, sollte sie weithin sichtbar als Signal für die Freiheit der Völker wirken. Die bedeutungsschwangere Auster ist, obwohl weder schön noch stabil (1980 teilweise eingestürzt), eine Hauptattraktion auf Manfred Müllers Busroute. Heute beherbergt sie einen gewagten doppelten Genitiv, nämlich das „Haus der Kulturen der Welt“ und so füllt sich an dieser Haltestelle der Bus mit Bildungsreisenden. Eine holländische Familie steigt zu und verhandelt laustark Sitzplätze, bei der deutschen neben mir wird gar nicht erst diskutiert.

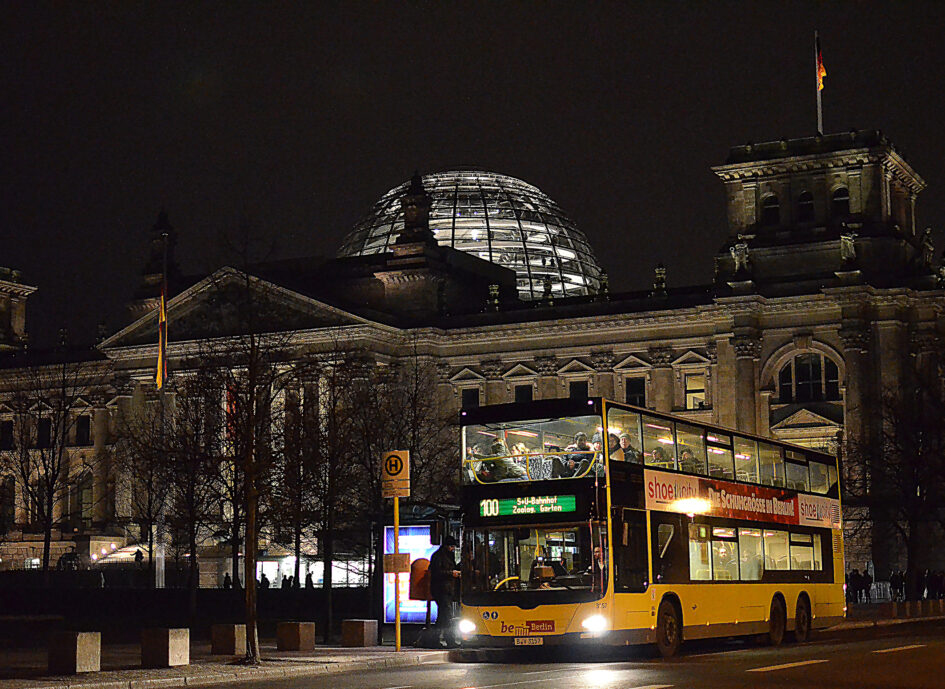

„Der Babba muss ans Fenschter, der hat den Fodoabbarad.“ Höchste Zeit für ihn, denn der Reichstag kommt in Sicht. Hier steigen die Deutsche(n) – Einheit(s) – Touristen zu, auf der Suche nach Hauptstadtgefühl und parlamentarischer Demokratie zum Anfassen.

Doch statt erkennbarer Zeichen für den Hauptstadtumzug tobt im zukünftigen Regierungsviertel das Geschäft mit der Illusion. Zur Auswahl stehen ein „europäisches Mittelalterspektakel“ unter dem Motto „die Finstere Nacht“, Zirkus Roncalli , der Mongolische Staatszirkus und ein Gauklerfest vor dem Kronprinzessinnenpalais. Im Innern des Reichstags, dort, wo in Zukunft die deutschen Volksvertreter tagen werden, erwarten den politisch interessierten Besucher „Visionen aus dem Inferno“ – eine Gemäldeausstellung.

Auch für Staatsbesuche ist gerade Sommerpause. Ein Glück für meine Mitreisenden, denn deshalb ist „das Tor“ heute für alle offen. Fast alle. Auf dem großzügigen Areal am Ende der Straße des 17. Juni herrschte noch vor zwei Jahren friedliche Koexistenz von Radfahrern, Taxis, Videoamateuren und illegal Gewerbetreibenden. Heute fighten hier Mountainbikekuriere, händerringende Schupos und der 100er um die Benutzung einer einspurigen Fahrrinne.

„Platz vor dem Brandenburger Tor“ heißt harmlos dieses Ergebnis bürgerfeindlicher Verkehrsplanung. Auf den neugeschaffenen Verkehrsinseln drängeln sich desorientierte Berlin-Besucher, denen trotz frisch installierter Fußgängerampeln die Angst vor dem Hauptstadtverkehr ins Gesicht geschrieben steht. 100er-Fahrgäste haben es da verhältnismäßig sicher. Manfred Müller chauffiert mit Schwung und 15 Zentimetern links und rechts den großen Gelben durch die schmale Pforte.

„Mit meinem Bus legt sich eben keener an, nich mal ´ne Taxe“.

Hinter dem Brandenburger Tor ist die Straßenführung dann wieder Interpretationssache. Hier am Pariser Platz ist sie noch intakt, die Wende-Idylle mit wilden Ständen für NVA-Abzeichen, sibirientaugliche Pelzmützen und – Mauersteinen (den echten, mit „Zertifikat“ und Stempel). Wird man je erfahren, wieviele Köpenicker und Pankower Gartenmäuerchen zu Ehren des 9.November ´dran glauben mußten? Die teuersten Objekte haben rostige Spuren im Beton, erfahre ich von meiner slowenischen Mitfahrerin, „Stacheldraht, you know“. Sanja Neskovic aus Lubljana ist 26 und Balletttänzerin. Zum Pergamonmuseum will sie, Hamburg hat sie schon „gemacht“ und heute fährt sie noch nach Wien. Berlin findet sie auf meine Frage hin „interesting“ und lächelt höflich. Richtige Begeisterung kommt erst auf, als wir auf das öffentliche Nahverkehrsnetz der Stadt zu sprechen kommen.

„So practical“, schwärmt sie, niemand brauche in dieser Stadt ein Auto.

In der Tat lassen immer mehr Berliner ihren eigenen Wagen stehen. 1993 transportierte die BVG 1 Milliarde und 20,5 Millionen sogenannter Unternehmensbeförderungsfälle (kurz: UBF, d.h. Fahrgäste auf dem Gesamtnetz). Täglich kommen 3,5 Millionen Menschen in Berlins Bussen, S- und U-Bahnen zusammen. Auf Schiffen und Bussen allein tummelten sich im vergangenen Jahr 498,7 Millionen Betriebszweigsbeförderungsfälle (BBF).

Für all diese sind die FahrerInnen erste Ansprechpartner, wenn es Ärger mit Fahrpreiserhöhungen, Taktverlängerungen oder Streichungen ganzer Linien geht. „Da fängt eener an und sofort brubbeln alle mit“, erklärt Müller, während ein bunter Pulk zugestiegener US-Kids auf ihn einredet.

„Da musste immer freundlich bleiben“. Die Amerikaner werden in diesem Sinne auf Englisch abgefertigt. Mit ihren Bauchbeuteln und Backpacks turnen sie die Treppe hoch und schaukeln händchenklammernd und deklamierend („Look at THAT, Honey!“) mit in Richtung Alexanderplatz.

Die deutsche Familie zu meiner Rechten ist unterdessen still geworden. Seinen Fensterplatz benutzt der Vater, um in regelmäßigen Abständen nach Hinweisen auf unsere Position in der großstädtischen Topographie zu blinzeln. Ansonsten kämpft er mit einem Stadtplan (dem mit der Patentfaltung). Völlig unvermittelt dann an der Staatsoper sein Signal zum Aufbruch. Frau und Kinder vor sich herschiebend („Babba, was solln wir hier?“) macht er kurzerhand seine Familie in sengender Hitze wieder zu Fußgängern.

Am Alexanderplatz wird es schlagartig leer. Hier beginnt endgültig der Osten. Im Schatten von Kaufhof wird im „Messemarkt Ost“ eingekauft, Oberkörper in weißen Ripp-Unterhemden lehnen sich zwischen Geranien und Graffiti aus den Plattenbaureihen der Hans-Beimler-Straße. Kein Tourist ist zu sehen. Jeder Platten-Balkon ist anders gestaltet: mit glitzernder Synthetik verhangen, hellblau oder orange gestrichen, holzverkleidet oder gekachelt. Kaum hat der 100er diese andere Welt erreicht, wird gewendet. Dies ist schließlich eine „Besucherlinie“.

Auf der Rückfahrt bekannte Stimmen. Die amerikanischen Teenis von der Hinfahrt entdecken das Logo einer amerikanischen Kneipen-Kette: „WOW! Look, a TGI!“. TGI heißt „Thank God it´s Friday“ und da kein deutscher Gastwirt je auf die Idee gekommen wäre, sein Restaurant „Gott sei Dank ist es Freitag“ zu nennen, sind die Berliner den Amis wohl auch weiterhin zu Dank verpflichtet. Immerhin ist aus dem benachbarten DDR-Fischrestaurant namens „Gastmahl des Meeres“ schon ein „Nordsee“ geworden und aus „Das Internationale Buch“ eine schlichte „UB“ (für „Universitätsbuchhandlung“) – angenehm neutral im Verhältnis zu „Zungenkuß“, der neuesten geschmacklosen Kneipengründung in der Fernsehturmgegend. Wie ein Kommentar wirkt da ein Transparent auf der anderen Straßenseite, mit dem die Marienkirche für eine Ausstellung über Mutter Teresa wirbt: „Die Armut des Westens“ verkündet es.

Zwanzig Busminuten später kommt Manfred Müllers letzte Durchsage: „Endstation: Zoologischer Garten“. Wie die Primaten hundert Meter entfernt, baumeln die Fahrgäste erschöpft in ihren Halteschlaufen. „Are you o.k., Honey?“. Betriebszweigsbeförderungsfall Honey ist offenbar schlecht geworden. Die Wandzeitung am Ku´damm-Eck zeigt 35 Grad.

Als ich in den 129er (Kreuzberg/ Oranienplatz) einsteige, reicht jemand hinter mir der Fahrerin einen Zehnmarkschein. Keine Chance auf dieser Linie. Er muß aussteigen, wechseln gehen und auf den nächsten Bus warten.

Schreibe einen Kommentar