Dass man gleich zu Anfang vom Tod ihres kleinen Bruders erfährt, hat die Ich-Erzählerin vielleicht gut gemeint, aber es hilft nicht wirklich. Das Sterben springt einen in Jasmin Schreibers »Marianengraben« immer wieder an, als würde man ihm zum ersten Mal begegnen. So präzise und mit immer neuen Ideen schildert Jasmin Schreiber, wie ihre Protagonisten mit den Armen rudern, um in ihrem Schicksal nicht unterzugehen.

Paula, Biologin, die eigentlich eine Doktorarbeit schreiben will und Helmut, todkranker Witwer, begegnen sich auf dem Friedhof. Nachts. Was stellenweise slapstickmäßig beginnt, entwickelt sich rasant zu einer Roadmovie-Schicksalsgemeinschaft. Die Fahrt im asthmatischen Wohnmobil mit neurotischem Schäferhund und zwischendurch adoptierten Huhn geht bis ins Gebirge, wo alle Beteiligten zur Ruhe kommen. Auf die ein oder andere Weise und natürlich erst ganz zum Schluss.

Wäre dieser Debüt-Roman nicht so ein stilististisches Kunststück, hätte ich ihn vielleicht als zu belastend beiseite gelegt. Aber schon eine Stelle ganz vorne packte mich. Die Erzählerin trägt eine Pulsuhr, die im Moment der Todesnachricht zeigt »wie mein Herz von vierundsiebzig Schlägen pro Minute auf einhundertsechsundfünfzig Schläge beschleunigte, wie die Herzrate dann noch auf einhundertzweiundsiebzig kletterte und sich dort eine Weile stabilisierte und nicht mehr sank, minutenlang. […] An meinem Kühlschrank hängt bis heute ein Graph, auf dem man sieht, wie ein menschliches Herz zerbricht.«

Jasmin Schreiber berichtet übrigens von Interviews, in denen die Reporter geradezu enttäuscht schienen, dass ihr kleiner Bruder, dem sie dieses Buch gewidmet hat, noch am Leben ist. So authentisch hat sie Schock, Starre und Trauer beschrieben.

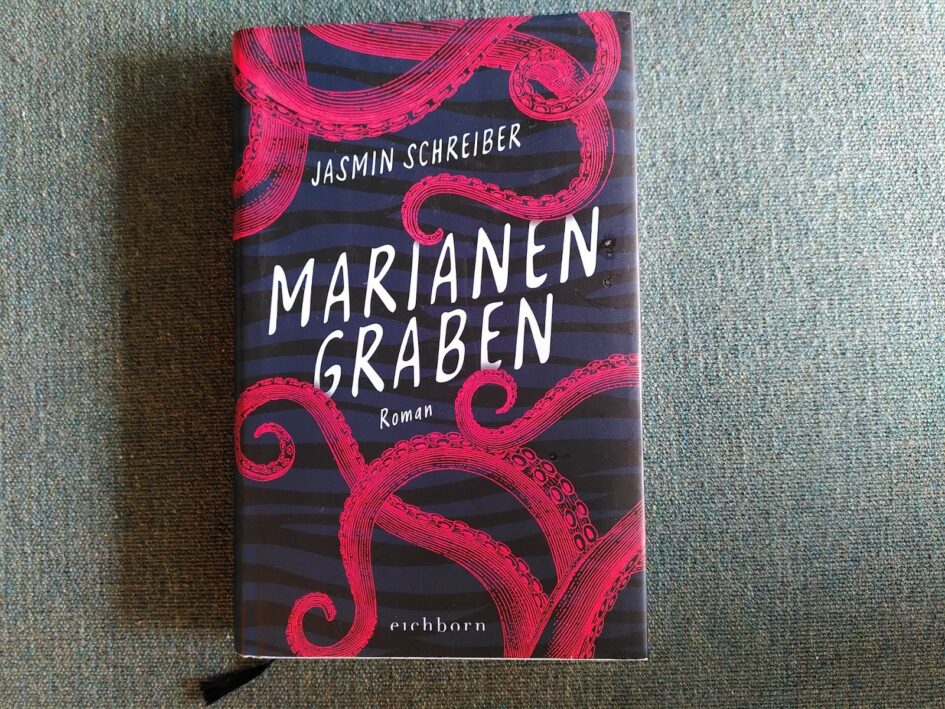

Jasmin Schreiber, »Marianengraben«, Eichborn, 252 S., erschienen 2020.

Schreibe einen Kommentar