»Die schönste Version« von Ruth Maria Thomas beunruhigt durch unbequeme Ambivalenz –

Wenn Yannick ausrastet, ist es Jellas Schuld: »Manchmal glaube ich, du bringst die schlechteste Version meiner selbst aus mir hervor, Jella.«, lautet die Essenz seiner Täter-Logik.

Der Roman setzt ein, als Jella sich auf dem Küchenboden mit letzter Kraft aus Yannicks Würgegriff befreien kann. Sie flieht aus der gemeinsamen Wohnung, raus auf die Straße und in eine Polizeistation.

Damit ist sie eine der 180.000 Mädchen und Frauen, die 2023 in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt geworden sind und beinahe auch eine derjenigen, die von ihrem Partner getötet werden. Hierzulande ist das fast eine am Tag.

An literarischen Gewalt-Zeugnissen mangelt es in letzter Zeit nicht, das Thema ist in den Medien, auch in den Nachbarländern, wie zuletzt spektakulär in Frankreich.

»Die Scham muss die Seite wechseln« schrieb Virginie Despentes 2022 in »Liebes Arschloch« und der Prozess um das Martyrium von Gisèle Pelicot machte den Satz in ganz Frankreich berühmt.

Was aber, wenn die Scham beide Seiten fest im Griff hat? Wenn beide Seiten Gewalt anwenden, bis Blut fließt? Der Polizist, der das Protokoll zu Jellas Fall aufnimmt, klärt sie darüber auf, dass sie mit einer Gegenanzeige rechnen muss, weil sie sich kurz vor Einsetzen der Bewusstlosigkeit gegen den Würgegriff ihres Freundes mit einer Pfeffermühle zur Wehr gesetzt hat.

Das ist der Beginn einer einerseits-anderseits-Darstellung in »Die schönste Version«, die keine glatte Täter-Opfer-Erzählung zulässt.

Yannick ist als vielversprechendes Künstlertalent aus der ostdeutschen Provinz einst nach München gegangen und dort gescheitert. Nun wohnt nun wieder in seinem Elternhaus im Osten, hilft bei der Pflege des dementen Großvaters und muss auf Baustellen als Anstreicher arbeiten, um sich und Jella den Lebensstil zu ermöglichen, der ihm für einen Dreißigjährigen angemessen scheint.

Jella, zehn Jahre jünger als Yannick, studiert Mathematik, aber will seit Teenagertagen vor allem gefallen. Dafür hat sie viel geschluckt: Herabwürdigungen, Bier, Gin Tonics (obwohl sie eher »ein Weißweintyp« ist), Pillen und Sperma. Hinterher gratuliert sie sich zu ihrer Performance: »Es schmeckte widerlich, mein Hals brannte. Doch ich war glücklich. Ich hatte es nicht versaut.« So weit so stereotypisch.

Die Ich-Erzählerin ist aber nicht nur Objekt des männlichen Blicks, sondern durchaus auch Subjekt ihrer eigenen Lust. Beim Daten handelt sie nach ihren eigenen Vorlieben und als sie Yannick kennenlernt, urteilt sie präzise über seine körperlichen Vorzüge, »dass er nicht ins Fitnessstudio ging, dass seine Muskeln vom Alltag entstanden sein mussten. Starke Arme, breite Schultern, aber auf keinen bestimmten Muskel hintrainiert.«

So, wie Jella und Yannick sich obsessiv verhaken (was sie zu Anfang noch als »intensiv« feiern) ist die Umgebung mit ihren gutgemeinten Vorsichtshinweisen machtlos. Geschickt bezieht Ruth Maria Thomas die Lesenden mit ein, indem sie erst sehr spät eine Information liefert, die alle bis dahin gefassten (Vor-)Urteile wieder verrutschen lässt. Manche Leserin wird vielleicht sogar wütend auf Jella, weil die Ich-Erzählerin erst so spät mit der Wahrheit herausrückt. Ein Kunstgriff, der diesen Roman viel realistischer macht als so manche andere Missbrauchserzählung.

Mir gefällt besonders, dass die männliche Seite der Partnerschaftsdynamik genau hergeleitet wird. Yannicks Lebenssituation demütigt ihn. Nachdem sein Befreiungsschlag in München gescheitert ist, wie vom Vater vorhergesagt, bekommt er als (selbstverständlich unbezahlte) Gegenleistung für Kost und Logis die Pflege seines dementen Großvaters auferlegt.

Yannick verzehrt sich, wie einst als Jugendlicher, nach der Aufmerksamkeit und Anerkennung seines Vaters, aber der hält seinen Sohn immer noch durch manipulative Verknappung seiner Zuwendung an der kurzen Leine.

»Yannicks Vater filetierte das Geflügel geschickt mit dem Tranchiermesser und stellte keine einzige Frage. Wenn Yannick nach dem Essen trotzdem anfing, von seinem Job oder geplanten Ausstellungen zu erzählen, verließ er irgendwann, ohne ein Wort zu sagen, die Küche. Wir konnten hören, wie er im Wohnzimmer den Fernseher anschaltete.«

Den zersetzende Mangel an Selbstwirksamkeit lässt Yannick Jella büßen. Er, der in den strengen Augen des Vaters ein Loser ist, lernt nämlich noch etwas anderes von diesem und das ist, seine Aggression auf einen leichteren Gegner zu richten: Frauen, nota bene die eigene. Yannicks Arbeitsstress und Minderwertigkeitsgefühle bekommt nicht sein Vater, sondern Jella zu spüren: »Mein Schluchzen war zu einem Wimmern geworden, ich ein Haufen Erbärmlichkeit, über den Yannick einfach drüberstieg, wie über eine Bananenschale oder einen Haufen Hundescheiße, mit dem man bloß nicht in Berührung kommen möchte.«

Zuckerbrot (neudeutsch: Lovebombing) und Peitsche (tagelanges Ignorieren, neudeutsch: Ghosting bzw. Silent Treatment) ist die Behandlung, die Yannick Jella zur eigenen Psychohygiene angedeihen lässt. Er steuert sie in die emotionale Unterwerfung hinein, indem sie nie weiß, was als nächstes dran ist und ängstlich versucht Yannicks Stimmungen zu lesen. »Er antwortete nicht. Bitte, Yannick [… ]. Nichts. Bitte sprich wenigstens mit mir.[…] Meine Stimme verrutschte, ich klang, als wäre ich wieder zwölf.«

Yannicks Vater, der Herrscher im Fernsehsessel, hat also alle dort, wo er sie haben will. Den eigenen Vater auf dem Abstellgleis der Demenz, den erwachsenen Sohn in finanziellen und psychischen Ketten, die Ehefrau in der Küche und die Schwiegertochter in spe auf dem Küchenboden.

Wenn man die um sich greifende neue Misogynie verstehen will, ist es nützlich, auf das Dilemma des (jungen) Mannes in westlichen Gesellschaften zu sehen. Die Stärkung von Jungen und Männern in ihrer (als Selbstwirksamkeit und Gestaltungsfreiheit verstandenen) Männlichkeit wäre ein wirksamer Schutz für Mädchen und eine besonders effektive Form der Frauenförderung.

Jella wartet nicht mehr auf Veränderungen. Sie macht sich stattdessen auf den Weg nach Frankreich und als sie am Ende zum Kellner sagt: »Deux pastis, s’il vous plaît.«, hofft die Leserin, dass sie vielleicht ab da nur noch das schluckt, was sie will.

Ruth-Maria Thomas, »Die schönste Version«, Roman, Rowohlt Hundert Augen, 272 Seiten. Erschienen am 16.07.2024

Bei der Besprechung im Literarischen Quartett vom 11.Okt.24

überraschte mich die Runde mit ihrer Unkenntnis der Lebenswelt von Mädchen (»Sind die wirklich so?«). Dabei könnten Feminismus-informierte Leser:innen seit den Achtzigern für die toxische Nachahmungskultur unter Mädchen und Frauen sensibilisiert sein.

Auch wenn sich Naomi Wolf während Corona einen Namen als Verschwörungstheoretikerin gemacht hat, ist »The Beauty Myth«, ursprünglich ihre Dissertation von 1980, immer noch absolut valide. Die Streitschrift sagt geradezu prophetisch voraus, dass mit fortschreitender Frauenemanzipation die patriarchale Keule der Schönheitsstandards immer unbarmherziger zuschlagen wird. Frauen sollen zwar alle Berufe ergreifen, schließlich hilft die Doppeleinkommen-Familie der Wirtschaft, aber ihre Zeit und ihr Geld sollen durch Mode und Kosmetik gebunden werden und – am wichtigsten – die Frau wird lebenslang in einem permanenten Zustand von Unsicherheit, Sucht und Selbstwertzweifeln gehalten. Social Media gab es 1980 noch nicht einmal und Wolf konnte auch noch nicht sehen, wie Männer ebenfalls Opfer einer gnadenlosen Beurteilungskultur werden würden.

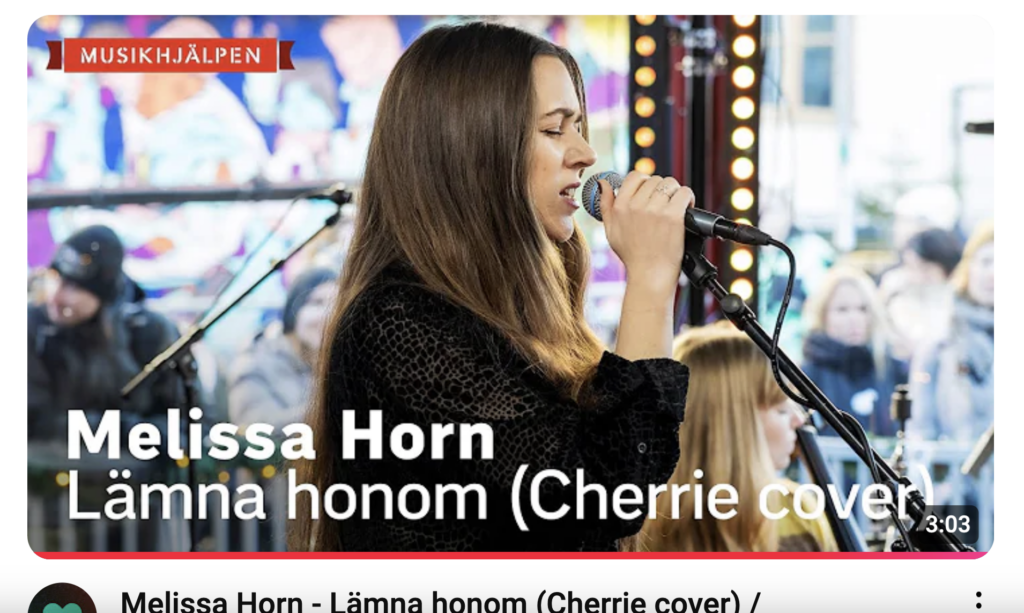

Die heutige Popkultur schweigt keinesfalls zu häuslicher Gewalt – auch nicht an Weihnachten. Ein melodiöses schwedisches Beispiel ist Melissa Horn: »Lämna honom!« in der schönsten Version von 2021 beim vorweihnachtlichen »Musikhjälpen« in Norrköping.

Schreibe einen Kommentar